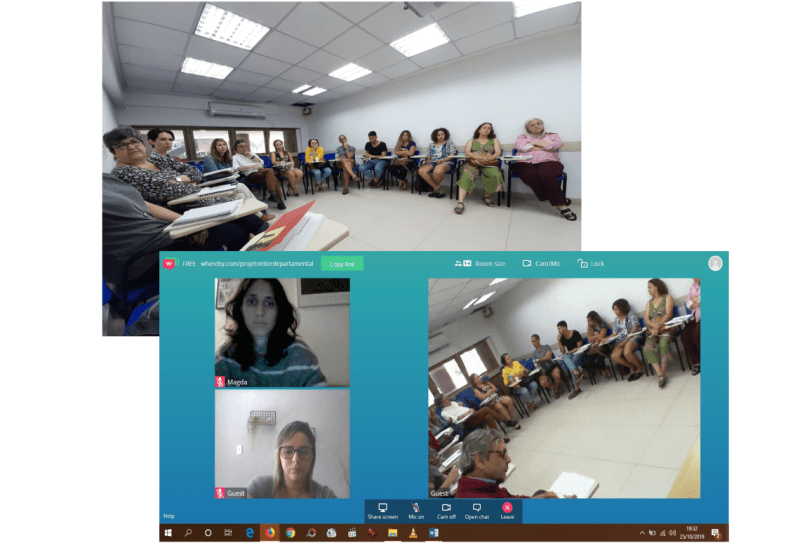

Esta postagem compartilha um esboço que fiz em preparação para a fala de abertura de uma roda de conversa por Zoom organizada ontem pela Rede de Apoio ao Docente da PUC-Rio. O encontro reuniu por volta de 60 professores das mais diversas áreas do conhecimento, incluindo alguns rostos conhecidos do Departamento de Educação e muitos outros que ainda não conheço pessoalmente, mas que, espero, o possa fazer em breve. A conversa foi mediada pela Profa. Erica Rodrigues, do Departamento de Letras.

Além de oferecer apoio pedagógico e técnico, a RAD e a CCEAD da PUC-Rio vêm promovendo uma série de eventos visando a apoiar o ensino remoto que a instituição passou a oferecer a partir de meados de março, quando se iniciou a quarentena no Rio de Janeiro. Há, também, diversas iniciativas dedicadas aos alunos, apoiadas pela Rede de Apoio ao Estudante (RAE) da universidade. Enfim, neste momento particularmente difícil que estamos vivendo, são espaços de troca essenciais, representativos do nível de mobilização da instituição (que também está atuando de forma concreta com auxílio às comunidades próximas do campus, além de alunos em situação de fragilidade).

Minha fala era apenas para abrir a conversa, mesmo, mas talvez haja nela elementos úteis a colegas de outras instituições que estão, como nós na PUC, começando a planejar o semestre que vem. De qualquer forma, aqui está, em uma postagem que integra as imagens que projetei e alguns links e ideias adicionais, no final.

Boa tarde a tod@s, e muito obrigada por estarem aqui. Agradeço, em particular, às Profas. Zena Eisenberg e Elisa Almeida, minhas colegas no Departamento de Educação que me fizeram o convite em nome da Rede de Apoio ao Docente (RAD).

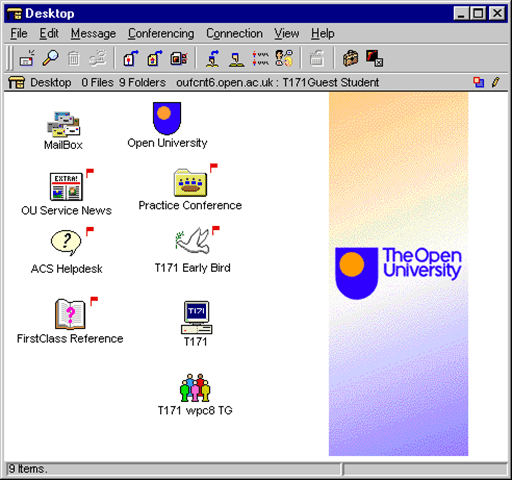

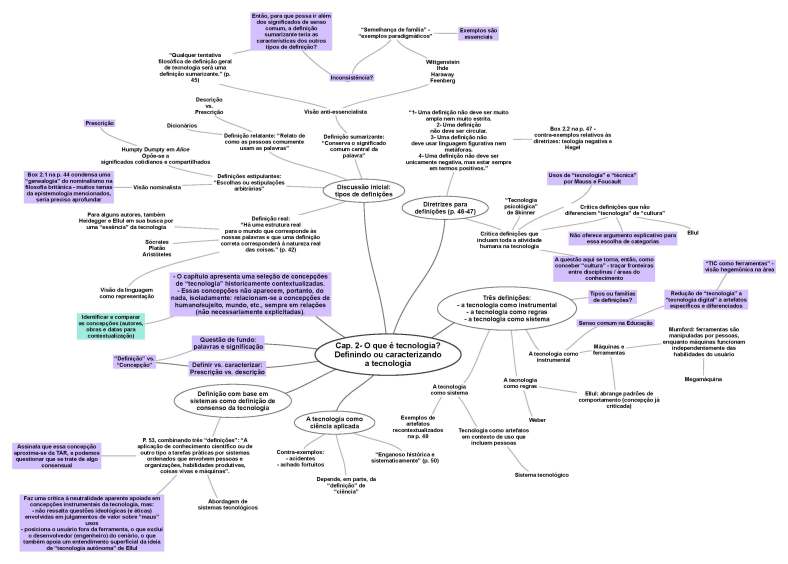

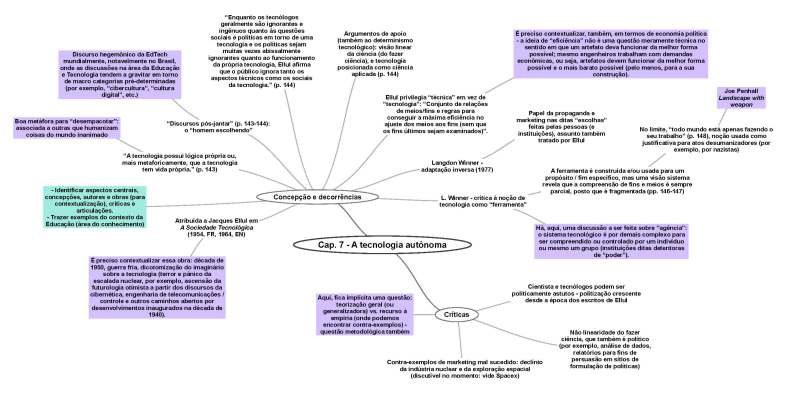

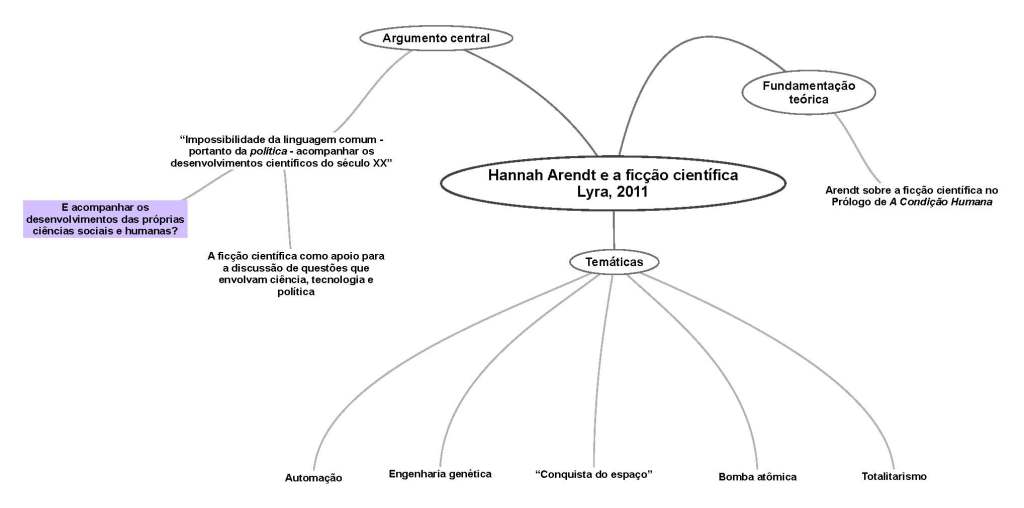

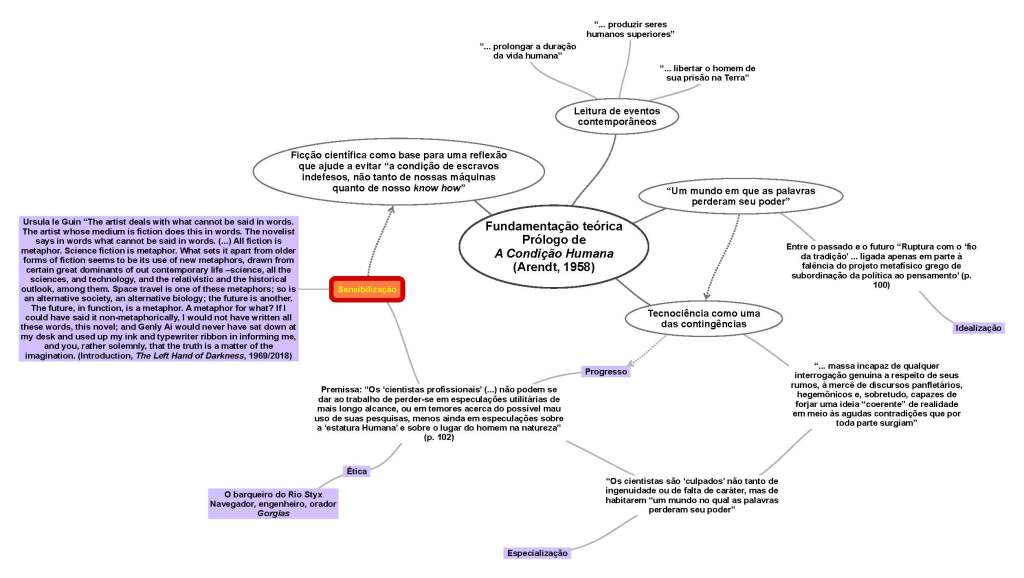

Permitam-me uma apresentação ligeira: estou em meu quarto semestre na PUC, após sete anos como Professora Adjunta no PPGE da UNESA, onde coordenava a linha de pesquisas em Educação e Tecnologia, e, antes disso, outros quinze como Professora Pesquisadora na Open University do Reino Unido, que é uma instituição de Educação Aberta a Distância. Minha pesquisa se insere na área dos Estudos Críticos da Educação e Tecnologia, e tenho trabalhado com teorias do discurso, focalizando, em particular, nas metáforas associadas à construção da relação educação/tecnologia.

Nestes 15-20 minutos que tenho para abrir a nossa conversa, não vou entrar nem na seara dos futurólogos, nem na dos consultores profissionais. Há uma crescente variedade de matérias on-line, lives e até coletâneas que veiculam reflexões gerais, relatos de experiências e conselhos dos gurus da Educação a Distância e da Tecnologia Educacional. O que eu gostaria de fazer é apresentar algumas reflexões para que possamos, na sequência, conversar sobre assuntos pertinentes a este “dia depois de amanhã” que virá quando terminar a quarentena.

Acho que, pelo menos nós na PUC-Rio, já passamos daquele momento inicial de desorientação completa, daquela sensação de que temos que apagar um incêndio colossal: estamos trabalhando on-line há mais de dois meses, e penso que o momento atual é oportuno para trocarmos ideias que podem informar o nosso planejamento, que deverá começar em breve. Pelo que entendi de uma breve troca com a Elisa, essa proposta é consistente com as demandas sugeridas na roda de conversa da semana passada.

Bem, para quem gosta de cinema, parte do título que propus remeterá a cenas de um planeta Terra arrasado por uma catástrofe ambiental. Nesse cenário, ironicamente, um hemisfério Norte congelado encontra sua salvação em um hemisfério Sul. Talvez esteja aí uma representação caricata do que estamos a viver: uma forma de refúgio em práticas de uma modalidade que opera sem que professores e alunos estejam fisicamente juntos e que nem sempre é vista com bons olhos.

Um outro cenário apocalíptico é o de 2012. Neste filme, o drama também se desenrola a partir de uma crise ambiental; nesse caso, havia um projeto secreto multinacional que construíra embarcações destinadas a preservar o melhor da humanidade quando a tragédia finalmente se concretizasse. Obviamente, não há arcas para todos, mas o filme nada mostra sobre as considerações envolvidas nas “escolhas de Sofia” prévias: simplesmente seguem-se (não sem percalços, obviamente) caminhos já traçados, como se tem discutido agora em relação às escolhas que possivelmente terão que ser feitas (ou que já estão sendo feitas) por profissionais da saúde.

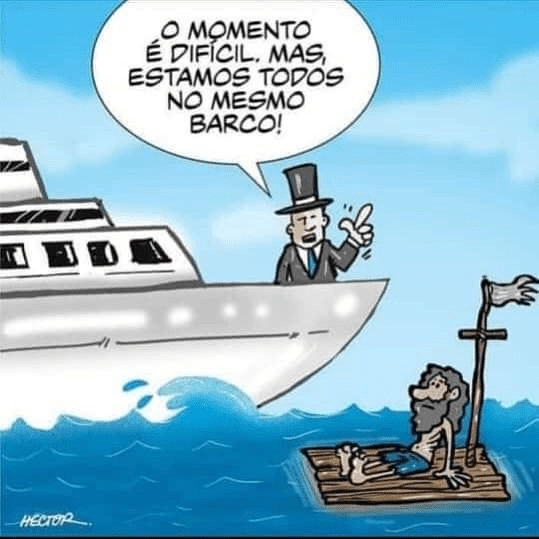

Na docência, não lidamos com escolhas de vida ou morte, então não temos o mesmo tipo de urgência, mas estamos também diante de escolhas, dilemas e paradoxos. São escolhas difíceis, pois, no dia depois do amanhã ainda incerto que será o final desta pandemia, creio, não seremos os mesmos, nem habitaremos o mesmo mundo de antes. Na verdade, meu primeiro pensamento, ao receber a circular de fechamento do campus, foi que não estaríamos todos no mesmo barco, para começar. Em 2012, não havia arcas suficientes para toda a humanidade, e esse parece ser o caso da educação durante a quarentena, infelizmente. E os que são deixados de fora não são apenas os despossuídos, pois uma gama de problemas anteriores parece ter sido exacerbada, incluindo questões de saúde mental, que se somam a outros problemas trazidos pela quarentena.

Para mim, a situação ilumina um aspecto talvez negligenciado de nossa profissão: como formadores, somos também, de algumas formas, cuidadores. Juntos, formamos engenheiros, cientistas, professores e muitos outros profissionais, mas, como ser profissional é uma face importante de ser no mundo, contribuímos fortemente, na realidade, para formar pessoas. Foi pensando assim que as minhas primeiras preocupações diante do que se apresentava em meados de março convergiram em torno da necessidade de encontrarmos formas de permanecermos humanos, dosando as demandas que iríamos impor a nossos alunos e a nós mesmos.

Pois a quarentena acabará, mas o que será, como será, quando será, esses são assuntos já em discussão por colegas bem mais afeitos à futurologia do que eu. Porém, os cenários que eles têm desenhado, em geral, não são particularmente animadores, como não são animadores os cenários de uma educação mercantilizada, uma realidade que mobiliza grandes números de atores e grandes cifras. Nesse contexto, porém, temos problemas cotidianos imediatos e prementes a tratar – “o que fazer nas aulas da semana que vem?” Mantendo uma dose de otimismo, penso como Neil Selwyn, um sociólogo inglês muito conhecido na minha área de pesquisa, que é bastante enfático ao falar sobre a importância das escolhas que os professores fazem agora como contribuições que podem, sim, ajudar a moldar o depois da educação.

Nas duas últimas semanas, tenho acompanhado as notícias relativas a uma empresa de Educação Superior que, na esteira da implantação (silenciosa) de um sistema de Inteligência Artificial para a correção automática de trabalhos de alunos , despediu mais de uma centena de professores, apenas para abrir novas contratações posteriormente, mas para funções ainda mais precarizadas. Pois discutindo, exatamente, a expansão de sistemas baseados em AI, uma grande preocupação mundo afora, Selwyn enfatiza, como sempre, a necessidade da desconfiança como uma forma inicial de resistência.

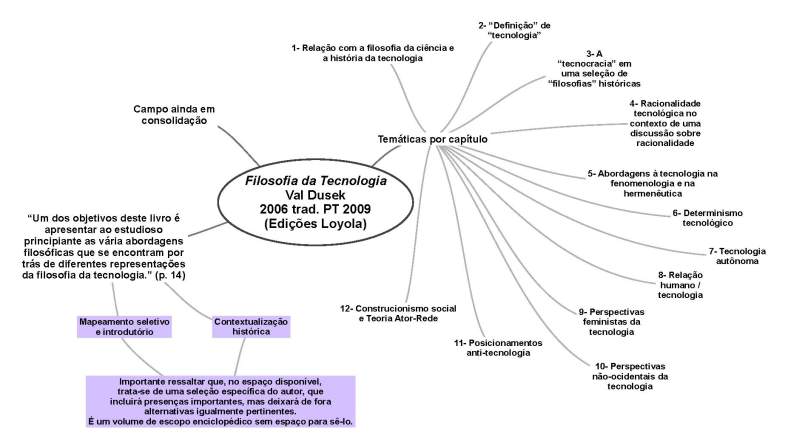

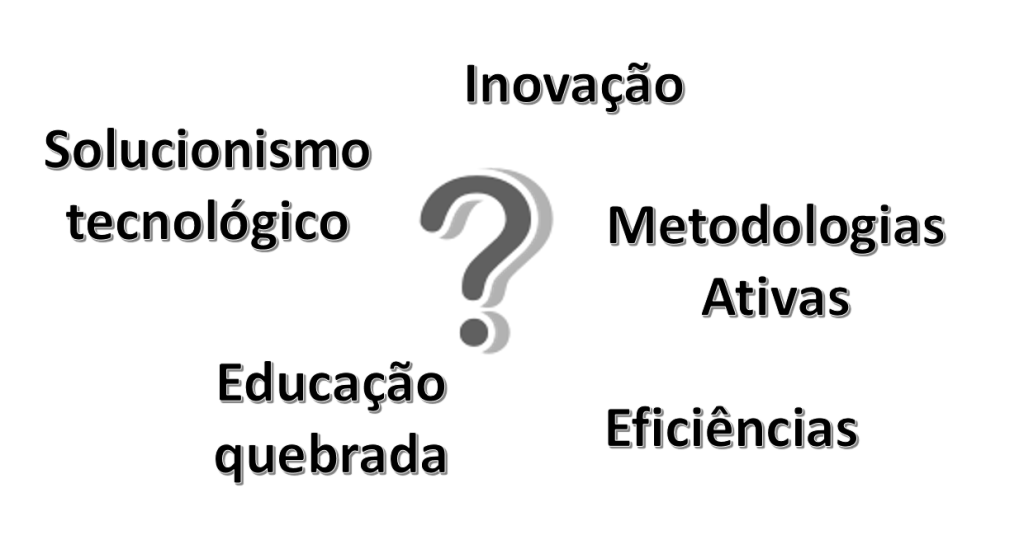

Selwyn vem falando, há pelo menos duas décadas, sobre a necessidade de desconfiarmos de certas premissas que têm sido tomadas como verdades na educação contemporânea. Por exemplo, somos constantemente convocados a inovar (ou morrer?), e a inovação na educação toma a forma de uma mudança de centro das ações pedagógicas (do professor para o aluno) e, consequentemente, de método (e fala-se muito de metodologias ativas), bem como de ferramentas (“Usem artefatos digitais!”). Impera o “solucionismo tecnológico”: a ideia de que artefatos tecnológicos seriam a solução dos problemas e uma educação quebrada.

O proselitismo do novo que caracteriza essa convocação à inovação não é, obviamente, uma peculiaridade da educação, mas temos empresas, grandes e não tão grandes, e seus evangelistas a nos oferecer produtos que irão teoricamente melhorar nossa performance. No cenário que desenham, com frequência, professores figuram como peças imperfeitas e substituíveis. Existimos, cada vez mais fortemente, inclusive nos discursos das políticas públicas, como parte de um maquinário em transformação ou progresso rumo a maiores eficiências.

Nesse contexto, já era grande a minha preocupação com a fragmentação e a desumanização da nossa profissão bem antes de entrarmos na emergência atual. Pois bem, exatamente por força das circunstâncias, tivemos que inovar, e os artefatos digitais têm sido realmente essenciais para podermos continuar a agir e interagir.

Para muitos de nós, essa é a primeira experiência com mídias digitais na educação e com a educação não-presencial. A esta altura, porém, creio que todos já tenhamos feito as pazes com um horizonte sem mudanças no semestre corrente. Crucialmente, não sabemos o que o próximo semestre trará: só sabemos que precisaremos planejá-lo em breve.

Daí, então, surge a pergunta que eu gostaria de propor para a nossa conversa: o que estamos aprendendo com as ações emergenciais que temos conduzido?

A partir dessa questão, proponho três desdobramentos – não quero sugerir nem hierarquização, nem completude nesse conjunto de perguntas; de fato, espero que vocês sugiram outras, mas aqui estão as três para começarmos. Farei apenas alguns comentários para cada uma, e passaremos à conversa.

1) O que estamos aprendendo sobre as tecnologias digitais que estamos usando?

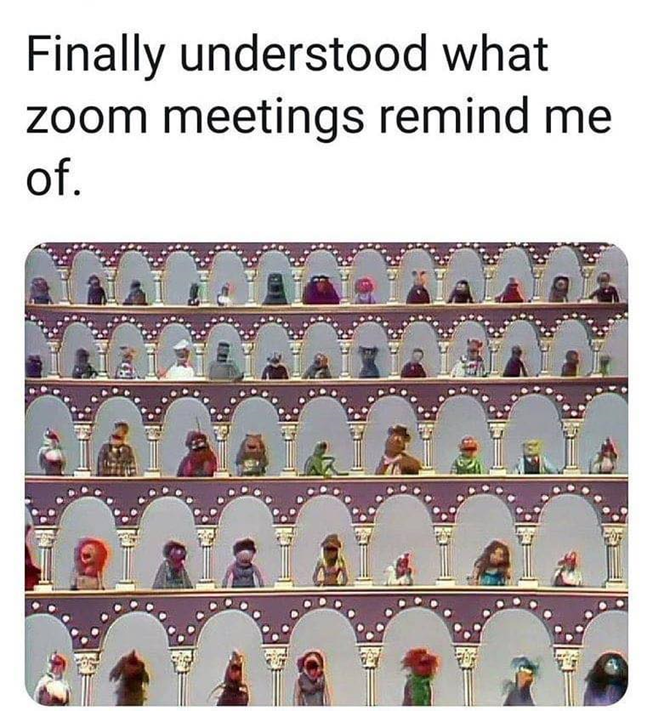

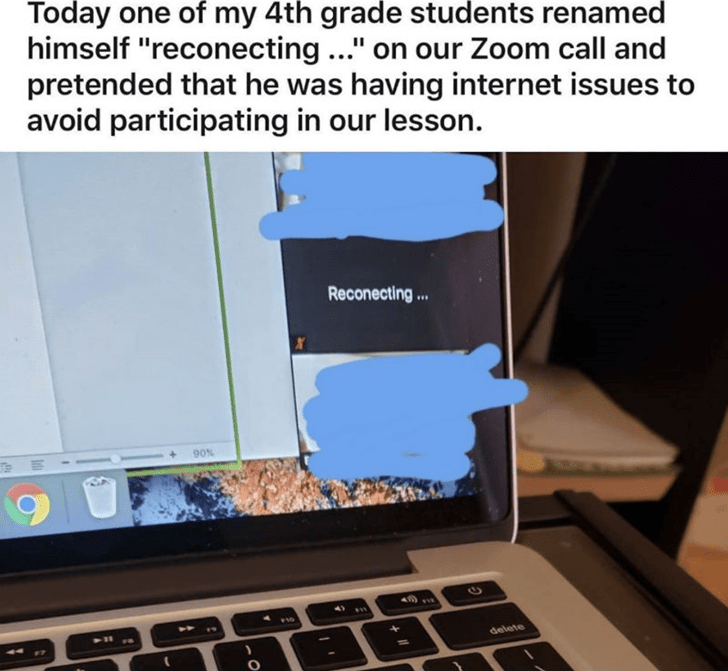

Os artefatos à nossa disposição modificam profundamente a experiência da socialização e da interação. Por exemplo, o Zoom, que a instituição garantiu para nós, tem sido ótimo, de algumas formas, mas há diferenças significativas em relação à interação presencial (inclusive já há discussões sobre a forma de “exaustão cognitiva” que parece/pode causar). Esse meme reverbera algumas percepções correntes.

Tenho usado a plataforma semanalmente, com o tempo um pouco reduzido, com a minha turma de pós, mas, na graduação, apenas mensalmente, dividindo a turma em grupos menores (são 34 no total), e o retorno que recebo deles é misto; os comentários menos animadores têm vindo de alunos com problemas de conexão à internet ou que acham que a videoconferência invade a sua privacidade. Eles me contam sobre pequenos atos de “desobediência civil” que me fazem rir, como foi o caso do meme ao lado, mas acho que temos aqui questões muito importantes a serem pensadas.

E-mail e fóruns de Web (os fóruns do Moodle têm esse formato) também podem ser bons em algumas situações; de fato, as mídias assíncronas são a primeira escolha na EaD, que precisa operar a partir de requisitos tecnológicos mínimos para cumprir demandas de inclusão. A pesquisa na área de Comunicação Mediada por Computador (CMC) já vem da década de 1980, e há relatos que defendem ideias como “massa crítica” (número mínimo de participantes para que haja interação) e “teto” (número máximo de participantes para que não haja caos) para considerarmos.

Acho importante esclarecer que, apesar de estarmos nos referindo a “ações emergenciais”, “ensino não-presencial”, “ensino remoto”, enfim, expressões que cuidadosamente omitem a palavra “distância”, é difícil evitarmos a dicotomia presença-distância e as alusões à EaD, como demonstraram os múltiplos memes que circularam no final de março (EaD = “Estresse a Distância”, “Enganação a Distância” etc.). Nesse sentido, acho relevante pensarmos sobre a constituição de diferentes formas de presença e distância no ensino-aprendizagem, pois enormes distâncias podem existir em sala, assim como diferentes modos de presença podem ser construídos por meio de ambientes puramente textuais.

Fazer escolhas aqui significa aprendizagem para nós, pois, para além de termos que vencer questões instrumentais (como fazer o quê), também temos que nos adaptar aos tipos de conversas possíveis por meio das mídias que usamos. E mais: precisamos ensinar os alunos a conversar dentro dessas novas possibilidades (ou restrições). Essas não são questões triviais.

2) O que estamos aprendendo sobre nós mesmos como professores?

Como professores, criamos programas ou planos de disciplinas a partir de ementas integradas em matrizes curriculares. Nossa atuação segue diretrizes e concepções consistentes com as demandas de nossas respectivas áreas. Mas nossa atuação revela mais: nossas ações docentes materializam nossas formas de pensar sobre o que é ensinar, e revelam o que pensamos ser aprender. Em outras palavras, nossas concepções de ensinar e de aprender, com frequência tácitas, estão sempre em jogo e “à mostra”, digamos, em nossas ações.

Permitam-me indicar alguns exemplos que ilustram essas ideias. Em nosso vernáculo docente, falamos de nossos currículos como constituídos de “conteúdos” que “expomos”, “passamos” ou “transmitimos” aos alunos, que aprendem “absorbendo” ou “digerindo” o que lhes oferecemos. Trata-se, aqui, de metáforas muito poderosas, porém, adormecidas, ou seja, não mais pensadas como metáforas, mas que constituem bases sobre as quais construímos muitas de nossas ações. Concretizam-se na aula expositiva mais tradicional, no âmbito da hora-aula em sala, nas baterias de exercícios, nos tipos de atividades ou problemas que propomos aos alunos, enfim, em tudo que fazemos.

No momento, porém, em parte por limitações das próprias mídias que estamos usando, e em parte por questões de ordem prática, tornou-se, para mim, um ponto para reflexão a ideia da hora-aula do presencial compreendida como aquele intervalo de tempo que passamos juntos com nossos alunos em um espaço compartilhado. Quando planejada, a EaD se concentra em estimativas das horas de estudo que o aluno precisará; no presencial, isso nos passa despercebido. Há, por esse motivo, uma preocupação constante em marcar o ritmo desse estudo com um cronograma que preveja a criação de produtos para avaliação continuada. A co-presença pode tomar outras formas (por exemplo, a aula escrita de Holmsberg, a tele aula gravada, tão comum nos MOOC, os “Cursos Online Abertos e Massivos” de grandes instituições internacionais, a aula dramatizada que usa formatos do cinema e da TV, enfim, uma variedade de possibilidades).

A questão aqui não é apenas conhecimento de estratégias didáticas. É claro que um repertório de técnicas variadas, associadas à produção com fins de acompanhamento do progresso dos alunos, pode ser muito útil : Diários de Aprendizagem (ou de bordo), que encorajam a tomada de notas, escrita e reflexão; estudos dirigidos, que indiquem especificidades de textos (ou outros recursos) a serem tratadas; projetos; trabalhos (estruturados em etapas) para pequenos grupos; novidades como Webquests, jogos, etc. A lista é longa e cada área já tem tanto preferências, quanto práticas tradicionais, e não vejo motivo para que elas sejam simplesmente ignoradas e/ou consideradas “antiquadas”, pois, para mim, o cerne da questão não é técnico, mas, sim, conceitual: nossos valores, premissas e crenças. Há questões de poder envolvidas, também, pois operamos em múltiplos contextos – áreas de conhecimento diferentes, níveis diversos de organização da instituição em que nos inserimos, etc. As próprias mídias e políticas veiculam expectativas e “senso comum” sobre a educação. Enfim, para mim, a questão é de valores, premissas e crenças enraizados em história e política.

3) O que estamos aprendendo sobre o nosso público?

Nosso público – os alunos – são nossa razão de ser! Muitos de nós também estamos envolvidos em pesquisa, mas, mesmo na pesquisa, nosso papel como formadores é central. Nesse sentido, uma premissa que talvez tenhamos em comum seja que não queremos “nenhum (aluno) a menos”. Aqui vamos ao encontro da instituição com esforços no sentido de minimizar a evasão, é claro, mas evasão é um problema complexo, e mesmo que nosso papel seja chave, nosso alcance e responsabilidade são limitados.

Na EaD, de forma geral, por mais que os estudantes sejam surpreendidos ao ingressar, por mais dificuldades que tenham, partimos de um acordo tácito básico sobre o modelo de ensino-aprendizagem, uma forma de “contrato”. Esse modelo exige alunos minimamente dispostos a se apropriarem de sua aprendizagem.

Não era esse, porém, o nosso “acordo” no início do ano, sem contar que as expectativas de nossos alunos quanto ao seu próprio papel no processo de aprender variam muito, como variam suas habilidades.

Gostaria de ouvir os relatos de vocês sobre isso. De minha parte, com uma turma de graduação composta principalmente de calouros, ficaram patentes os problemas decorrentes do despreparo em termos de organização, leitura, escrita, enfim, habilidades básicas. As expectativas que trazem sobre o que é aprender são coloridas por suas experiências de escolarização, e a ideia predominante é a de que só se aprende em sala, ouvindo a voz do professor. Dizer-lhes que aprendem também conversando sobre a última aula na padaria da esquina causou completa surpresa.

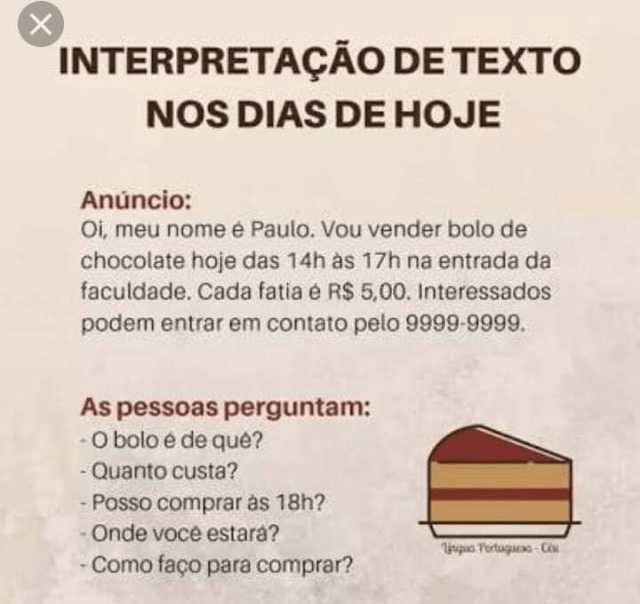

Para essa turma, escolhi trabalhar assincronamente, principalmente, por questões de acesso. Ficaram muito claros os problemas de letramento, e a minha tecla predileta tornou-se a “moral” do “Meme do bolo de chocolate”. Usei o meme, mas ainda preciso refletir sobre sua utilidade. A maioria reagiu com risadas, mas continuam a perguntar do que é feito o bolo, alguns “publicamente”, no grupo de trabalho, outros individualmente, por WhatsApp. Crucialmente, por esse meio, fiquei sabendo que se organizam em grupos de apoio separados (exclusivos e exclusivistas), e terminei conhecendo a situação de cada um de uma forma que jamais conheceria presencialmente.

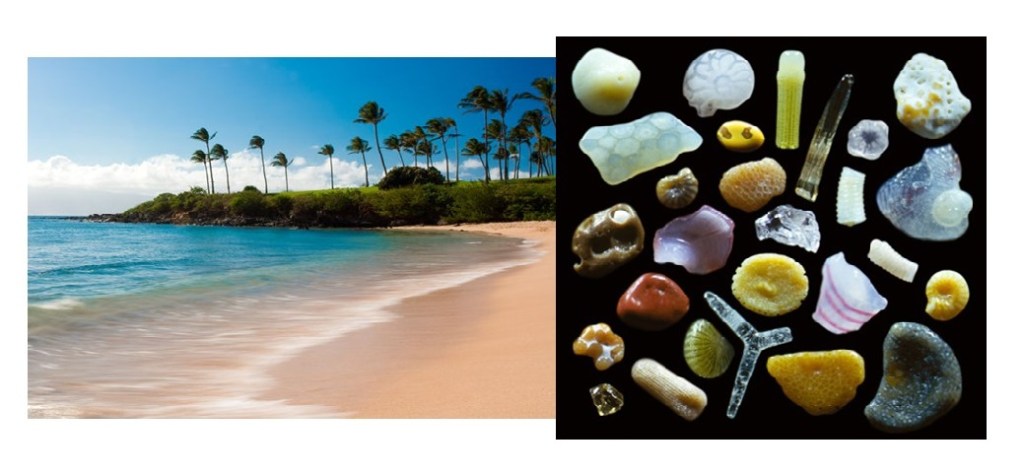

Em áreas diferentes, lidamos de formas diferentes com nossas turmas, mas creio que sempre há uma dose de adaptação de nossa perspectiva. Modulamos a distância que mantemos de acordo com as demandas e as possibilidades do momento. Modificamos nossa perspectiva das turmas, seus agrupamentos e seus indivíduos. Como nessas imagens das areias de uma praia em Maui em duas fotos que sempre uso em minhas disciplinas, ajustamos nossa perspectiva do nosso público: de um lado, uma perspectiva macro, distante; de outro, um olhar mais próximo, micro, que revela enorme diversidade.

Agora quero passar a palavra para vocês, mas gostaria de fechar com trechos de um trabalho de aluna que me “resgatou” de uma semana difícil. Em sua escrita reflexiva, disse: “Aulas expositivas podem ser chatas, se forem muitas e longas, mas não dá para aprender nada se o professor não fizer a exposição de ideias novas”, questionando algo que eu havia dito sobre metodologias ativas. Na sequência, ressaltou ser importante que o aluno “esteja sempre aberto e atento”, sugerindo uma compreensão da importância da escuta ativa do aluno, sem deixar de fora o professor. Por fim, disse querer ser uma “professora que consiga fazer a aprendizagem escapar da sala de aula”. Achei uma linda conclusão e um excelente começo.

Algumas notas adicionais

Quero deixar duas recomendações de leitura sobre “presença”: a) “Sobre presença e distância – reflexões filosóficas acerca da formação online“, de Lílian do Valle e Estrella Bohadana; essa é uma versão apresentada em anais da reunião nacional da Anped de 2010, mas outra versão foi posteriormente publicada no livro Educação a Distância: elementos para pensar o ensino-aprendizagem contemporâneo, org. por Daniel Mill (2013); b) “O Facebook na educação: um novo sujeito?“, artigo de coautoria minha com Estrella Bohadana publicado na revista Educação e Cultura Contemporânea. Deixo essa auto-citação porque levei a minha turma de graduação para o Facebook (mas acho que não mencionei isso ontem – só disse que estava trabalhando assincronamente), onde já tive (e vi) experiências de ensino-aprendizagem muito produtivas e interessantes. Em outra ocasião postarei os detalhes da experiência.

Mencionei a questão da privacidade, mas um assunto importantíssimo que não mencionei (e ninguém levantou): questões de direitos autorais. Estou há tempos para buscar orientações sobre o uso de memes (sem autoria?), mas tenho também preocupações relativas aos muitos materiais que estamos produzindo, incluindo vídeos gravados no Zoom (que mostrariam, também, imagens e vozes de alunos, sugerindo outras questões). Já começou a discussão nos EUA, onde muitas instituições oferecem Recursos Educacionais Abertos e MOOC. Aqui, o cenário é diferente, mas acho que precisamos nos mobilizar para compreender melhor o que estaria em jogo.

Por fim, um assunto que mencionei durante a discussão e que acho central ao processo de fechamento do semestre atual: a necessidade de valorizarmos muito (nós, professores) a experiência que estamos tendo e, crucialmente, discutir esse ponto com nossos alunos. Não estamos trabalhando pouco (nem nós, nem nossos alunos!): o que tenho ouvido de colegas é que estamos trabalhando não apenas de formas fundamentalmente diferentes, mas, também, mais. Todos estamos engajados em um processo de aprendizagem que pode ser mais ou menos desestruturante para cada um. Na conversa, um colega mencionou que sente falta do “olho no olho” com os alunos, um sentimento compartilhado entre todos, acredito, mas também creio que essa carência não pode ser o único aspecto a definir a experiência que estamos vivendo. Em meio à incerteza do momento, sinto que precisamos reconhecer e celebrar o que não é incerto e o que não está ausente: a dedicação, o comprometimento e os esforços de todos!