Tivemos na sexta passada (29/11) o último encontro – deste ano! – dos grupos envolvidos no projeto “Educação, Filosofia e Tecnologia: diálogos interdisciplinares”, que é apoiado pelo Instituto de Estudos Avançados em Humanidades, IEAHu, do Centro de Teologia e Ciências Humanas, CTCH da PUC-Rio. Para quem está aportando aqui pela primeira vez: o projeto envolve os grupos Filosofia da Tecnologia, coordenado pelo prof. Edgar Lyra, do Dept. de Filosofia da PUC-Rio, Formação Docente e Tecnologias, ForTec, coordenado pela profa. Magda Pischetola, do Dept. de Educação da PUC-Rio, e o meu grupo, DEdTec. Contamos, também, com as contribuições da Lyana Miranda, pós-doutoranda e a mais nova integrante do ForTec.

Com esta postagem, fecha-se a primeira parte da (breve) memória que venho criando aqui desses nossos encontros; como esta, as outras postagens pertinentes foram registradas e catalogadas na categoria Projeto Diálogos Interdisciplinares.

A leitura preparatória para essa sessão foi o texto “A Revolução dos Bichos e o convite para estranhar algumas ‘certezas’ na modernidade educacional”, de André Bocchetti e José Cláudio Sooma Silva, o primeiro capítulo da coletânea Distopias e Educação. Entre ficção e ciência, organizada por Daniel Cavalcanti de A. Lemos (Editora UFJF, 2016). Esperamos, assim, fechar as discussões no escopo da primeira linha temática que identificamos inicialmente.

Dessa vez, a apresentação inicial ficou a cargo do Prof. Edgar, que começou destacando a estrutura do texto: uma apresentação que dá pistas sobre a perspectiva teórica dos autores (foucaultiana), seguida de apresentação da “saga dos bichos” em uma perspectiva diferente da leitura usual do livro (como uma crítica à revolução russa e seus desdobramentos) e, a partir dessa base, uma discussão do documento Declaração mundial sobre educação para todos, da UNESCO (1990/1998). Para a leitura tanto do livro, quanto do documento da UNESCO, os autores utilizam as ideias de forma-mandamento (no livro, concretizada nos sete mandamentos que encapsulam os princípios da revolução dos animais) e forma-salvação (que opera com base na construção discursiva de um “inimigo” – aqui, sintetizam o processo da seguinte forma: “Um binário, um acontecimento e um Outro” – p. 43). Como sugeriu Edgar, de modo sucinto, o texto pode ser lido como uma crítica ao “proselitismo do novo”.

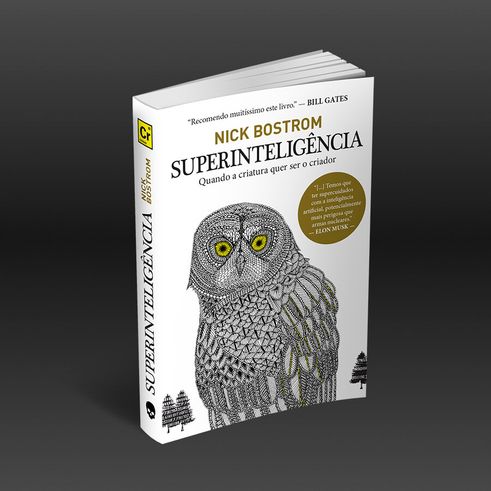

Acho difícil alguém discordar da ideia de que estamos cercados, inundados, afogados nesse proselitismo – a imagem no início da postagem é apenas um de muitos outros exemplos que poderíamos escolher como ilustração dessa situação (nestes slides, há outros focalizados na educação). Novo, novos, novidades em sucessão infinda. Creio que essa idolatria do novo está implicada no sentimento de aceleração da existência do qual se tem falado – e isso me incomoda (e não é mais aquela “inquietação” acadêmica, mas um incômodo generalizado, mesmo, quase físico).

De fato, desde a minha primeira leitura desse texto, fiquei a refletir sobre anotações que havia feito em algum papelzinho já perdido, algumas questões relativas a esse fascínio pelo novo. Com uma enorme interrogação em vermelho, como lembro bem, havia algo assim: será que essa loucura teria a ver, de algum modo, com a preocupação do ser humano com a nossa finitude? Nas mídias e na cultura pop recente, temos testemunhado uma proliferação de soluções para o problema de como dar continuidade às nossas curtas existências (bem, dos que poderiam pagar por isso?): de vampiros (desde a década de 1990, alçados a uma condição de decadência glamorosa – ou a um tipo de glamour decadente – em múltiplas produções literárias e audiovisuais), com seus corpos super- ou preter- naturais, a formas de transcendência possibilitadas pela tecnologia (aqui, Westworld e a assustadora série britânica Years and Years me vêm à mente como o que talvez haja de mais recente).

Obviamente, há, também, leituras políticas a serem feitas aqui, mas evitemos mais digressões, voltando a questões da educação…

Os discursos que promovem a EdTech operam, mais ou menos explicitamente, a partir de diferentes formas de culpabilização do professor – aquele que é refratário ou resistente à “inovação” – e das próprias instituições educacionais (particulamente as públicas) – aquelas que estão “quebradas”, “desatualizadas”, “fossilizadas” em modelos que não seriam apropriados para as demandas assumidas da contemporaneidade. Nesse cenário, a “inovação”, preferencialmente com base na utilização de artefatos digitais, seria a “salvação”. Temos visto isso claramente em nossas análises de dados empíricos – parecem ser amplamente válidos os achados que compartilhamos neste artigo, ainda que nosso foco tenha sido, especificamente, Big Data.

Em especial, identificamos, como uma das metáforas conceituais centrais às construções discursivas que analisamos, a metáfora orientacional NEW IS UP. Metáforas orientacionais conferem direcionalidade a uma ideia ou conceito; têm uma base corporal e cultural e, com frequência, veiculam juízos de valor polarizados, que é precisamente o caso aqui. O “proselitismo do novo” tende a tomar como base a demonização do que não é novo – o que já existe, o que seria “velho” e precisaria ser substituído. É uma forma de dicotomização com decorrências perversas (para bem além da Educação, que obviamente está imbricada em um contexto mais amplo). Parafraseando aqui o título de um ótimo livro de Neil Selwyn, é preciso desconfiar dessa conversa salvacionista da tecnologia como panaceia para uma educação “quebrada” – que reduz os professores (e alunos, de formas distintas) a peças de um arranjo mecanizado -, lembrando sempre que ela é muito produtiva em termos econômicos e políticos.

Como foi o caso nos encontros anteriores, a conversa foi longe. Há muita pressão para que se fomente “inovação pedagógica” em instituições, e ditos novos “modelos de ensino” são “implementados” (top down) e vendidos a partir de um núcleo discursivo comum que integra expressões tais como “digital”, “empregabilidade” e, na formação profissional (não apenas de professores), “integração teoria-prática” (veja aqui um exemplo). Há críticas, é claro, mas não vejo muitos questionamentos em torno das premissas que, de fato, têm sustentado esses discursos. As descrições de uma “educação quebrada” e de seus professores “anacrônicos” são falaciosas, mas só se revelam claramente como os espantalhos grosseiros que são com recurso à empiria: a ida ao mundo para ver o que de fato acontece. Nesse sentido, sugeri no encontro a possibilidade de encontrarmos práticas muito interessantes (com ou sem artefatos digitais) e que poderiam ser consideradas inovadoras de diferentes formas – práticas talvez até milenares, mas invisíveis porque são conduzidas por atores invisíveis. Seriam contra-exemplos para desafiar esses discursos falaciosos (e interesseiros). E mais do que contra-exemplos: poderiam constituir-se em práticas-modelo a serem disseminadas e adaptadas, mas que não precisariam, necessariamente, ser substituídas por “novidades”.

Por coincidência, alguns dias antes desse encontro, havia sido finalmente publicado um artigo (fruto de uma tese de doutorado que orientei) sobre patterns pedagógicos, mas, infelizmente, não me lembrei dele quando a Profa. Magda mencionou a análise de Dan Lortie do que denominou apprenticeship of observation: a ideia de que os professores ensinam da forma como foram ensinados, e que isso é um problema fundamental na formação de professores. Alguns excertos do livro de Lortie (1975) foram umas das primeiras leituras no programa de formação de professores que comecei a cursar na Inglaterra (e não finalizei), mas não lembrava mesmo do que se tratava. Não tenho mais o material daquela época, então fiz uma busca rápida e encontrei muitas referências até bem recentes, incluindo este artigo de 2006, que me pareceu interessante (é bem curtinho, então aproveitei e dei uma lida). Na sessão, o pessoal perguntou o que seria apprenticeship, e fiquei enrolada tentando traduzir algo bem problemático e que é, de fato, um ponto crítico da discussão de Lortie, pelo que vi aqui.

Meu primeiro contato com a ideia de patterns foi também há muitos anos (veja aqui, aqui e aqui) em um contexto da EdTech mais hard: EaD, muita gente da área da Computação e do Design, muito entusiasmo por tecnologias digitais que surgiam na época (início dos anos 2000). As ideias originais de Christopher Alexander, em A Pattern Language (1977) (publicado em português em 2012) e The Timeless Way of Building (1979) já circulavam então a todo vapor na Computação, e de lá começaram a ser introduzidas em discussões na educação, mas tendo como porta de entrada essa vertente (predominantemente determinista-tecnológica) da tecnologia educacional. Na Computação, a apropriação foi reducionista, segundo o próprio Alexander, mas, na Educação, foram feitas tentativas (discutíveis, como tudo nesse assunto) de se recuperar o essencial que o autor afirmou ter sido perdido na outra área.

Mas o que teriam patterns a ver com apprenticeship of observation?

Creio que há uma questão de fundo aqui, pertinente ao fato que a educação e suas práticas não existem em um vazio, mas, sim, são encarnadas, culturais, históricas, econômicas e políticas. Creio que toda ação educativa tem propósitos que determinam sua forma, e tais propósitos baseiam-se em premissas acerca do que seria a educação, para que serviria, para quem se destinaria – ou seja, concepções de objetos, sujeitos, relações e processos muitos complexos. É preciso ter-se uma perspectiva assim, mais ampla, para que faça sentido o que escrevi acima sobre desconfiança dos discursos da inovação. Não é simplesmente questão de dicotomizar educação/treinamento, como foi discutido no encontro, mas sim de compreender que há diferentes espaços, tempos e propósitos de formação de diferentes subjetividades.

Há alguns aspectos da abordagem de patterns que teriam que ser discutidos (e já li críticas à sua base estruturalista e sua linguagem idiosincrática e quase-religiosa – não estou encontrando os artigos no momento, mas posto outra hora), incluindo a própria forma de enquadrar qualquer coisa como um problema a ser resolvido (premissa que permeia toda a discussão em torno de patterns e de outras ideias pedagógicas que têm raízes no Design, como Learning Design, Design Thinking e outros rótulos que já circulam no país). Mas o que acho interessante é que, na Educação, a atenção de Alexander à observação do que há no mundo traduziu-se em métodos: patterns não são criados do nada, mas, sim, identificados por grupos de docentes em discussão e reflexão sobre suas práticas. Dessa forma, possibilita-se a identificação de conhecimento tácito e a reflexão sobre o que se sabe sem saber que se sabe, bem como a troca de ideias e a experimentação: uma forma de aprendizagem com pares que posiciona a prática docente como algo vivo a ser coletivamente descoberto e cultivado. A partir daí, podemos pensar em alternativas e escolhas (tema levantado na discussão, proverbial can of worms que leva a questionamentos filosóficos profundos e complexos, como interviu o Prof. Edgar), sempre em contexto.

O Prof. Edgar disse algo que adorei e depois me pareceu ainda mais pertinente quando comecei a pensar em patterns: que nosso papel como professores não é privar o aluno da “experiência galáctica da descoberta”, pois essa privação constituiria uma forma de violência. Eu não poderia concordar mais, e daí fiquei me perguntando: até que ponto isso poderia ser um problema na formação de professores? E mais: fiquei questionando o que escrevi na postagem do penúltimo encontro desta série, sobre a necessidade de chaves de leitura (teoria) para o trabalho pedagógico com obras ficcionais. Será que propor tais chaves concretizaria esse tipo de violência? Sem querer reduzir a questão a um problema “meramente” metodológico, sou inclinada a achar (agora – direito reservado para mudar de ideia daqui a pouco) que, talvez, a introdução de chaves deva ser feita, sim, mas, possivelmente, de forma gradativa e apropriada ao público em questão, ao contexto, aos propósitos de integrar a experiência estética em um contexto educacional que terá demandas e possibilidades próprias. Não sei, já abri mais um caminho de disgressão…

Retomaremos nossas discussões no próximo semestre, então termino deixando uma recomendação para quem não leu (também quem leu!) A Revolução dos bichos – uma versão animada que cheguei a assistir diversas vezes na televisão, naqueles tempos quando todo mundo parecia ter mais tempo. Duvido que ainda esteja na programação de alguma emissora.